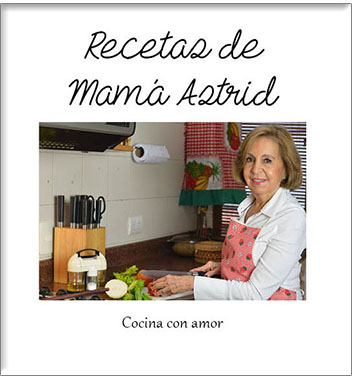

Recetas de mamá Astrid

La sazón de este libro

Gustavo Páez Escobar

Cuando nos casamos, hace 53 años, Astrid no sabía cocinar. A pesar de que la señora Graciela, mi suegra, era experta en la preparación de deliciosos platos, mi adorada esposa no había tenido la ocasión de practicar el arte culinario.

Cuando nos casamos, hace 53 años, Astrid no sabía cocinar. A pesar de que la señora Graciela, mi suegra, era experta en la preparación de deliciosos platos, mi adorada esposa no había tenido la ocasión de practicar el arte culinario.

Instalados en nuestro apartamento de recién casados, la primera empleada que tuvimos fue María Santos, una muchachita de 16 años –risueña, pero torpe–, a quien contratamos para pequeños menesteres por recomendación de una parienta de Astrid, a sabiendas de que carecía de formación para manejar la cocina. Por el contrario, era a ella a quien había que enseñarle. Nunca la hemos olvidado.

En tales condiciones, la nueva ama de casa telefoneaba con frecuencia a su amiga Yolanda Morris en solicitud de ayuda para salir de apuros. Astrid comenzó a aprender las recetas que le dictaba su maestra, y al paso de los días se maravillaba de los progresos que obtenía.

Así, fue descubriendo su agrado y aptitud para la elaboración de los alimentos. Los dos éramos amigos de la buena mesa, y por fortuna nunca hemos perdido ese placer. Durante los días del noviazgo hicimos del Chalet Suizo, en el centro de Bogotá, el sitio preferido para nuestras cenas románticas. Y no hemos dejado diluir ese recuerdo.

Allí planeamos el matrimonio bajo los aromas placenteros de la buena cocina y, sobre todo, bajo el impulso del amor que nos embriagaba el alma.

Hicimos el curso prematrimonial en la parroquia de Santa Teresita, situada a pocas cuadras de donde vivía Astrid (Park Way de la Soledad). Entonces no era obligatorio el curso para casarse, pero la fama que tenía el padre José Miguel Miranda como el mejor orador sagrado de Bogotá nos entusiasmó para asistir a las conferencias.

En el programa figuraban, fuera del párroco, un economista, un sicólogo, un abogado, un médico, una médica (exclusiva para las mujeres, por razones obvias), un ama de casa y un padre de familia, todos versados en el difícil campo de la vida conyugal.

A las novias se les inculcó la importancia de ser mujeres hacendosas, aspecto que exige la esmerada atención de la casa y el acertado manejo de la cocina, por donde pasa la economía hogareña. Sitio que debe volverse fábrica de manjares para darle goce al paladar y hacer grata la existencia.

Seis años después nos trasladamos a Armenia. Desde el inicio matrimonial, Astrid ejercía de tiempo completo, con absoluta dedicación y exquisito gusto por el ornato y el florecimiento del hogar, su labor como gerente ejemplar de la casa. Entre ambos constituimos una sociedad consciente de propiciar la felicidad familiar y buscar horizontes para engrandecer la vida.

Mi laboriosa compañera fue acumulando receta tras receta que recortaba de periódicos y revistas, y otras las aprendía de sus amigas. Cuando el material fue abundante, lo pasó a mano a un cuaderno. Hasta que se volvió idónea en el arte de la cocina. En Armenia hacíamos periódicas y memorables reuniones con nuestras amistades, siempre alrededor de la fragante cocina y bajo el estímulo de los alegres aperitivos.

Quince años después estábamos de regreso en Bogotá. En la parroquia de Cristo Rey se matriculó en clases de alta culinaria que dictaba, para apoyar obras benéficas, una prestigiosa profesora del ramo.

Algún día Gustavo Enrique le dijo a mamá Astrid que deseaba festejar su cumpleaños con una frijolada que quería compartir con un grupo de compañeros de Codensa. ¿Cuántos? No más de doce. Pero resulta que fueron más de veinte. A partir de entonces se hicieron famosas las frijoladas en cada cumpleaños. La última congregó a cincuenta personas.

El día miércoles de cada semana está dedicado a almorzar con los hijos en nuestro apartamento. Es un almuerzo institucional que nos reúne en familia y nos regocija la vida. Ese día prepara Mónica, bajo las indicaciones de Astrid, los mejores platos de la semana, sacados del recetario. El hotel Mamá es sitio inmejorable para el encuentro, el conocimiento y discusión de los problemas, las fórmulas de solución, la propuesta de planes, la unión y la armonía de la familia. Y mantiene las puertas abiertas.

El cuaderno inicial de fórmulas culinarias lo trasladó Astrid a un libro de pasta dura en el que recogió, en 158 páginas, todas sus recetas. Un día me reveló que pensaba dejar una herencia especial a los hijos. Y comenzó a copiarlas a mano, con formidable paciencia e infinito cariño. Pasaba días enteros en la mesa del comedor (elemento esencial de la buena cocina), concentrada en su tarea maternal y feliz con el legado que adelantaba en completo silencio.

Escribió uno por uno, con su entrañable pulso de madre –que solo conocen las madres–, los tres libros de recetas que entregó a los hijos. Libros exclusivos y de edición única. Libros de oro. De paso, quedaba asociada a mi propia vida de escritor. La alianza perfecta. Para comprometerme con su obra, le colaboré con los índices.

En idea genial, los hijos acordaron imprimir las mismas recetas que ella les había transferido –y que representan un mensaje esplendoroso de la sangre y el corazón– en este libro confeccionado por la tecnología moderna. Y obsequiárselo a mamá Astrid, la chef y la consejera insuperable, este 8 de agosto, cuando da un paso más en su etapa venturosa de la edad dorada.

Así pues, se unen estos homenajes mutuos, entrelazados por un mismo sentimiento: el que corre por las venas de los padres y los hijos, pero que solo es hermoso y valedero cuando el amor perdura como vínculo indisoluble.

Bogotá, agosto de 2016.

Contraportada

Astrid Silva de Páez nació en Bucaramanga, la Ciudad Bonita, bajo el signo de Leo, que simboliza el fuego. Del fuego se derivan la energía, la creatividad, el entusiasmo, la efusividad, la generosidad, el buen corazón. De corta edad se estableció en Socorro, donde sus tíos maternos eran comerciantes destacados. Allí hizo sus estudios primarios. Sus padres se habían separado. Cinco años después volvió a Bucaramanga, donde cursó el bachillerato.

A los dieciséis años iba a ingresar de monja. Pero un sacerdote le hizo ver que ese hecho podría enfermar a su mamá, y por eso desistió de la idea. Por aquellos días, Astrid integraba una asociación de muchachas de la misma edad que cumplían obras sociales en los barrios pobres de la ciudad. La compenetración con la miseria humana movió su alma religiosa.

En Avianca tuvo su primer empleo, y al año siguiente se trasladó a Bogotá. Durante seis años fue secretaria de la presidencia de la General Electric, entidad en la que gozaba de general aprecio (y era pretendida por un gringo enamorado suyo, que ella eludía por no ser su tipo).

Años atrás había buscado ser la esposa de Cristo, y de pronto se le presentó el amor humano. Se casó con el banquero y escritor Gustavo Páez Escobar, y seis años después se radicaron en Armenia, donde él ocuparía la gerencia del Banco Popular durante quince años. De regreso en Bogotá, el matrimonio se dedicó a la educación universitaria de sus hijos (Liliana, Fabiola y Gustavo Enrique). Cumplida la misión, disfrutan hoy de la etapa del reposo bajo el fulgor de la primera nieta, Valeria, una estrella sorpresiva que colma de regocijo a toda la familia.

El hogar ha sido para Astrid la razón de ser de su vida. El cariño por los hijos no tiene límites. Se ha integrado, con absoluta solidaridad y entusiasmo, a la vida literaria de su esposo. Además, posee vena sensible para el arte: ha tomado varios cursos de pintura y le encantan la lectura y la música. Este libro es refulgente símbolo familiar de los valores del amor y del espíritu.

Los Editores

escritor@gustavopaezescobar.com.